Neueste Beiträge

Erste Seite | « | 1 ... 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ... 63 | » | Letzte

Die Suche lieferte 628 Ergebnisse:

Re: Römische Originale - Ein kleines Museum

von Siano am 04.04.2015 17:58Salve, Freund der römischen Artefakte,

ist schon eine beeindruckende Sammlung

für einen privaten Sammler. Diese schön

präsentiert...Würde sich manches Museum

die Finger nach lecken.

Mach weiter so.

Herzliche Grüße

Siano

Römische Originale - Ein kleines Museum

von Pompeius_Magnus am 04.04.2015 11:11In den folgenden Bildern zeigen wir eine über mehrere Jahre zusammen-

getragene Sammlung von römischen Exponaten. Viel Spaß beim Anschauen.

Gesamtübersicht der Exponate

Andere Perspektive

Mehrere Pfeilspitzen und ein Fragment eines Kettenhemdes

Gürtelschnallen in vielen Formen und Größen

Drei römische Messer und links eine kleine Speerspitze

Konvolut aus Gewandspangen

Teile von Gewandspangen, u. a. viele Zwiebelknopffiebelzwiebeln.

Schmuck - Ringe und Teile von Armreifen.

Oben rechts vermutlich 2 Ohrringe.

Öllampe mit sportlichem oder militärischem Motiv

Wasserleitung

Der Blick in die Wasserleitung hinein (ohne Blitz)

Der Blick in die Wasserleitung hinein (mit Blitz)

Rekonstruierte römische Amphore

Pferdetrense

Münzen aus 4 Jahrhunderten

Domitian (3 x As)

Asse von Nero, Augustus und Titus

Claudius, Trajan, Hadrian, Faustina Major und Antoninus Pius

(7 x As, 1 Sesterz [mitte rechts], 1 Dupondius [unten rechts])

Denar des Septimius Severus (unten Mitte)

Fremdwährung - Keltisches Ringgeld

Diverse Verzierungen

Kleine Tischfüße und Kannengriffe

Schlüssel und Schlüsselbärte

Eine Glocke, voll funktionstüchtig

Schöne Verzierung

2 Römische Ziegel aus dem Mittelmeerraum

Fundstücke, die noch identifiziert werden müssen

Fotos: Pompeius Magnus

Ältestes Römerlager in Deutschland

von Pompeius_Magnus am 29.03.2015 17:10Scherben verraten Cäsars Truppen

Spektakuläre Funde im Hunsrück dokumentieren den Beginn der

römischen Herrschaft in Germanien: Scherben und Schuhnägel in

Hermeskeil zeugen vom ältesten Militärlager der Römer hierzulande -

es wurde gegründet von Julius Cäsars Truppen.

Ausgrabungen bei Hermeskeil

Mainz/Hermeskeil - Rund ein Jahr nach dem Nachweis des bislang

ältesten römischen Militärlagers auf deutschem Boden bei Hermeskeil

in Rheinland-Pfalz haben neue Grabungen den Befund untermauert.

"Wir haben Weinamphoren-Scherben gefunden, die wohl noch aus

dem zweiten Viertel des ersten Jahrhunderts, also aus den Jahren

75 bis 50 vor Christus stammen", sagt Archäologin Sabine Hornung.

Grabungsleiter Arno Braun: Fünf bis sechs Jahre müssen die

Grabungen noch weitergehen.

Zudem seien Reste von keltischen Vorrats- und Trinkgefäßen sowie

etwa ein halbes Dutzend weiterer Schuhnägel von Legionärssandalen

ausgegraben worden. Wie Spikes trugen die Römer die Nägel unter

ihren Schuhen, damit sie auf dem Lehmboden nicht ausrutschten.

"Die Funde und Befunde sprechen dafür, dass das Militärlager am

Ende des Gallischen Krieges 53 oder 51 vor Christus von den

Truppen Julius Cäsars errichtet wurde", sagte Grabungsleiterin

Hornung vom Institut für Vor- und Frühgeschichte der Uni Mainz.

"Es passt alles zusammen."

Hermeskeil sei das erste römische Feldlager dieser Zeit, das nun

systematisch untersucht werde. Die 26 bis 30 Hektar große Anlage

mit Befestigungswall soll Platz für 5000 bis 10.000 Soldaten geboten

haben. Sie war vermutlich an jenem Ort angelegt worden, um die

Kelten am nahe gelegenen Hunnenring zu vertreiben.

hat das Team um Hornung rund 300 Quadratmeter freigelegt, im

Durchgang vom Hauptlager zu einem Anbau, in dem der Tross

gelagert haben soll. Die nächsten Jahre möchte die Archäologin

im Hunsrück weiter graben. Vielleicht könnten in einer Quelle im

Anbau noch antike Hölzer gefunden werden, die eine genaue

Datierung möglich machen.

Römischer Sandalennagel

Unterworfene Germanen

Zuvor galt eine Anlage aus den dreißiger Jahren vor Christus auf dem

Trierer Petrisberg als ältestes Militärlager der Römer in Deutschland.

2011 war zudem ein Römerlager im Münsterland entdeckt worden.

Roms Herrschaft in Teilen Germaniens begann unter Julius Caesar.

In den Jahren 58 bis 51 vor Christus eroberten seine Legionen Gallien

einschließlich der Gebiete westlich des Rheins, wo die Römer

befreundete germanische Stämme ansiedelten.

Der Südwesten des heutigen Deutschlands gehörte daraufhin fast

500 Jahre lang zum Imperium Romanum, war Teil seines Wirtschafts-

und Kulturlebens. Viele deutsche Städte mit römischen Ursprüngen

hatten in den vergangenen Jahrzehnten ihr 2000-jähriges Jubiläum,

darunter Augsburg, Köln, Bonn und Mainz.

Unter Kaiser Augustus unterwarfen die Römer in mehreren Feldzügen

die Germanenstämme bis zur Elbe. Diese Expansion war jedoch nicht

von Dauer. In der Varusschlacht im Jahre neun nach Christus lockten

germanische Kämpfer drei römische Legionen mit 25.000 Soldaten

wahrscheinlich bei Kalkriese nahe Osnabrück in einen Hinterhalt.

Die geschlagene Weltmacht begnügte sich fortan mit den

linksrheinischen Gebieten und dem heutigen Süddeutschland

und drang nur noch für einzelne Feldzüge in die Stammesgebiete

ein, ohne sie dauerhaft zu besetzen.

Quelle: boj/dpa,

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/archaeologische-

ausgrabung-hermeskeil-aeltestes-roemisches-militaerlager-

a-923486.html

Re: Neuzugänge Teil III

von Pompeius_Magnus am 01.03.2015 00:08Habe das Stück gehalten und geschwungen... Es liegt sehr ausgewogen

in der Hand. Siano möchte den Griff tauschen. Das wird das Stück weiter

veredeln.

Vale, P. M.

Haltern/Olfen aktuell (13.02.2015)

von Siano am 13.02.2015 15:41Schlagzeile aus den Ruhrnachrichten:

Nach Sensationsfund fehlt das Geld für Grabungen

Ein Römerlager in Olfen – als sich dieser Verdacht 2011 endgültig

bestätigte, war die Fachwelt wie elektrisiert. Archäologen sprachen

von einem Sensationsfund, der die Forschung noch Jahrzehnte

beschäftigen würde. Die Realität sieht allerdings anders aus:

Die Arbeiten in Olfen ruhen, historische Funde drohen verloren

zu gehen.

Foto: Oskar Neubauer

Luftaufnahmen von Probegrabungen im August

Nach dem rund 2000 Jahre alten Lager hatten Archäologen mehr

als 100 Jahre gesucht. Schon Ende des 19. Jahrhunderts war in

der Lippe in Olfen ein römischer Bronzehelm gefunden worden.

Seitdem forschten die Archäologen zunächst vergebens nach

weiteren Hinweisen für ein Römerlager auf Olfener Stadtgebiet.

Foto: Oskar Neubauer

Erst vor rund fünf Jahren kommt Bewegung in die Sache:

Ehrenamtliche Mitarbeiter des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe

(LWL), der in der Region für alle Belange der archäologischen

Denkmalpflege verantwortlich ist, finden Kupfermünzen auf einem

Acker in der Olfener Bauerschaft Sülsen. Was als vager Verdacht

beginnt, wird schließlich zur Gewissheit: Es handelt sich tatsächlich

um ein römisches Militärlager. Die Archäologen können den

Spitzgraben, der die Anlage umgab, ebenso nachweisen wie die

Fundamentspuren einer Holz-Erde-Mauer.

Jungfräuliches Denkmal

Als der LWL 2011 mit dem Fund an die Öffentlichkeit geht, spricht

der damalige Direktor Wolfgang Kirsch von einem „Sensationsfund

für die Römerforschung in Westfalen". Die Erforschung des Lagers

werde wahrscheinlich einige Jahrzehnte in Anspruch nehmen, hieß

es damals. „Wir wollen dieses jungfräuliche Denkmal mit aller

Sanftmut betrachten", sagt auch LWL-Chefarchäologe Michael Rind.

Von diesem Elan ist heute nicht mehr viel geblieben: Seit den ersten

Grabungen in 2011 ruhen die Arbeiten am Römerlager. Die einstmals

ausgehobene Grube – der „Probeschnitt" – ist zugeschüttet und der

Acker längst wieder für die Landwirtschaft freigegeben: Es wird gesät

und geerntet, mit Traktoren, Häckslern und Düngemitteln.

Dr. Bettina Tremmel ist wissenschaftliche Referentin beim LWL und für

die Römerlager in der Region zuständig. Sie bestätigt die schwierige

Situation in Olfen. „Keramik kann durch die landwirtschaftlichen

Maschinen zerstört, Metallgegenstände durch die Düngemittel

angegriffen werden", sagt die Wissenschaftlerin.

Frau Dr. Tremmel, eine Archäologin mit Herz und Sachverstand

Foto: Holger Steffe

Die Überreste des römischen Lagers leiden in der Erde –

und trotzdem herrscht Stillstand in Olfen. „Für das Projekt

sind momentan einfach keine Kapazitäten da", begründet

Tremmel die Forschungspause. Wolle man die fünf Hektar

große Fläche untersuchen, würde das mindestens einen

sechsstelligen Betrag kosten. „Das ist finanziell nicht machbar –

und personell auch nicht."

Tremmels Referat ist klein: Nur ein Grabungsleiter arbeitet

noch mit ihr zusammen, seit zwei Jahren sind die beiden

komplett in Haltern am See beim neuen Römerpark Aliso

eingespannt. Früher hätte es vielleicht einmal mehr Spielraum

gegeben, sagt Tremmel – vor 15 Jahren sei man im Referat

noch zu sechst gewesen.

Doch die Zeiten sind vorbei: Archäologische Projekte zu

finanzieren, wird für den LWL immer schwieriger. Die Zuschüsse

des Landes sinken seit Jahren. Anfang der 90er-Jahre zahlte die

Landesregierung noch etwa fünf Millionen Euro für die Archäologie

in NRW. 2012 waren es nur noch knapp drei Millionen Euro, 2014

noch einmal ein Drittel weniger. Im Oktober dieses Jahres fielen

versprochene Gelder durch die NRW-Haushaltssperre dann sogar

ganz weg. „Das ist dramatisch für Projekte wie das Römerlager",

sagt Dr. Frank Siegmund, stellvertretender Vorsitzender der

Deutschen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, die sich für

die Archäologie in Deutschland einsetzt.

Luftbildaufnahme des Areals

Auf diesem Gelände in Olfen an der Lippe haben die Wissenschaftler

des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) zwingende Hinweise

auf ein römisches Militärlager gefunden. Das Foto hat der

Luftbildarchäologe Bao Song von der Ruhr-Universität Bochum

aufgenommen. LWL-Pressesprecher Frank Tafertshofer hat es

unserer Zeitung zur Verfügung gestellt. (Foto: privat)

Zwar würden der LWL beziehungsweise die in der Region liegenden

Kreise und Städte etwa 90 Prozent des Gesamtbudgets für Archäologie

selbst stellen, besondere Vorhaben wie die Erforschung des Römerlagers

in Olfen jedoch lebten genau von den zehn Prozent, die bisher vom

Land kamen.

„Die Archäologie in NRW ist weit unterfinanziert", lautet Siegmunds

Fazit. Das würde sich auch bei der Zahl der hier beschäftigten

Archäologen bemerkbar machen: Siegmund errechnete für NRW

knapp 4,9 Archäologen pro 100 000 Erwerbstätige – ein Wert, der

deutlich unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt von etwa 6,7

Archäologen liegt und um den Faktor drei unter dem europäischen

Durchschnitt.

In Sülsen hat es die spektakulären Funde gegeben.

Foto: Oskar Neubauer

Nullrunde abgewendet

Für 2015 hatte die Landesregierung sogar eine Nullrunde für das

Denkmalförderprogramm des LWL angekündigt. Öffentlicher Protest

regte sich. Dem sei es laut Siegmund zu verdanken, dass es nun doch

danach aussieht, als würden nächstes Jahr wieder etwas mehr

Landesmittel für Archäologie an den LWL fließen. „Aber schwarz auf

weiß haben wir die Zusage noch nicht." Und selbst dann sei mehr als

fraglich, ob das Olfener Römerlager davon profitiere.

Auch LWL-Archäologin Dr. Bettina Tremmel hält sich mit allzu großen

Hoffnungen zurück. Sie wünscht sich zwar, dass die Arbeiten in Olfen

vielleicht doch irgendwann noch möglich werden. Konkrete Planungen

gebe es dazu derzeit jedoch nicht.

Quelle: RuhrNachrichten.de

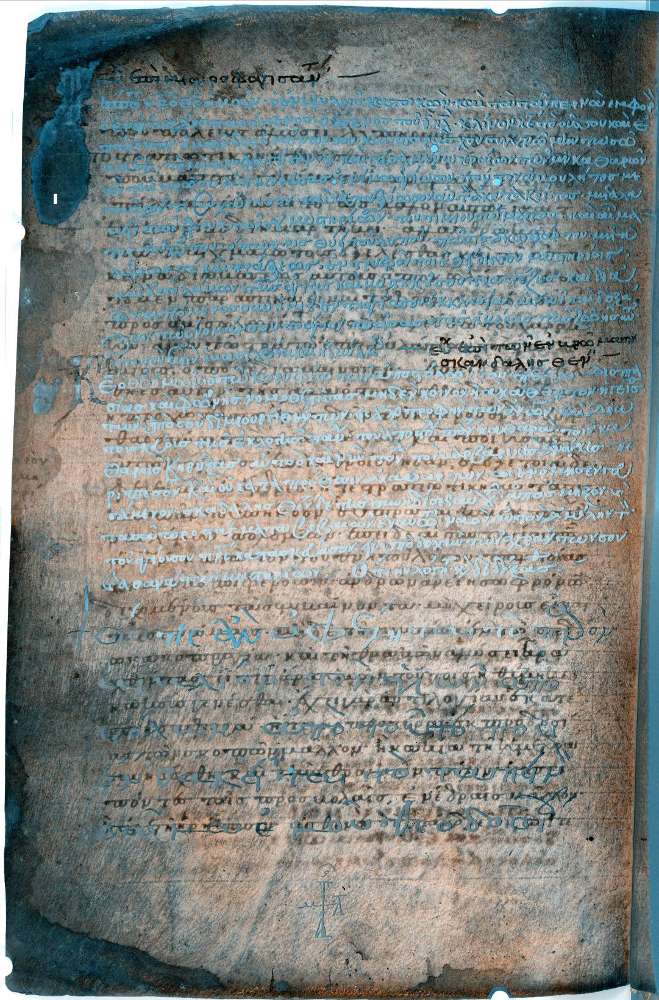

Zwischen den Zeilen gelesen

von Pompeius_Magnus am 28.01.2015 19:53Wissenschaftler aus Bern und Wien haben auf einem mittelalterlichen

Pergament einen nahezu unsichtbaren Text entdeckt und entziffert.

Die vor 1000 Jahren niedergeschriebenen Zeilen gehören vermutlich

zum verschollen geglaubten Werk eines antiken Historikers und bringen

Licht in eine wenig bekannte Epoche des römischen Reiches.

Auf dem mittelalterlichen Pergament kam wieder der Ursprungstext

zum Vorschein.

(Foto: spectral imaging by EMEL, processed image by david kelbe.

© project fwf p24523-g19)

Mitte des 3. Jahrhunderts geriet das mächtige Römische Reich ins

Wanken: «Barbaren» gelangen erstmals Angriffe auf das Kernland;

im Jahr 251 wurde gar der römische Kaiser Decius auf dem Schlachtfeld

getötet. Dem klassischen Philologen Gunther Martin von der Universität

Bern und seiner Wiener Kollegin Jana Grusková ist es nun gelungen,

einen nahezu unsichtbaren Text aus jenen Tagen zu entziffern. Er

verbarg sich auf einer mittelalterlichen Handschrift und schildert

Einfälle der Goten in den einst zum römischen Reich gehörenden

Balkan.

Der Text bringt Licht in eine turbulente, bislang aber schlecht

dokumentierte Epoche der Antike. «Er wird eine bedeutende

Rolle in der Erforschung des 3. Jahrhunderts einnehmen», sagt

Gunther Martin vom Berner Institut für Klassische Philologie.

Dexipp, der mutmassliche Autor, gilt nämlich als der bedeutendste

Historiker

jener Zeit. Doch sein Werk zu den damaligen Gotenkriegen ist

verlorengegangen; nur Auszüge sind erhalten geblieben. Die

neuentdeckten Fragmente sind laut Martin die ersten, die wohl

direkt aus einer Gesamtausgabe des historischen Textes stammen

Der auf Griechisch geschriebene Bericht Dexipps verbarg sich in

einem kostbaren Kodex in der Österreichischen Nationalbibliothek.

Jana Grusková entdeckte darin mehrere Blätter mit Texten aus dem

13. Jahrhundert, die über die ursprünglichen, im 11. Jahrhundert zu

Pergament gebrachten Zeilen geschrieben worden waren. Das war

ein übliches «Recycling»-Verfahren, denn Pergament war teuer.

«Den unteren Text hatte man für die Wiederverwendung des

Pergaments abgeschabt, er war daher mit bloßem Auge kaum

sichtbar», erläutert Gunther Martin. Ein Technikerteam aus den

USA bestrahlte das Pergament mit Licht verschiedener Wellenlängen

und machte den ursprünglichen Text so zu rund 60 Prozent wieder lesbar.

In einem der Fragmente wird beschrieben, wie sich Kaiser Decius nach

einer verheerenden Niederlage zum Gegenangriff auf die Goten rüstet,

die in Thrakien eingefallen sind und die Stadt Philippopolis (das

heutige Plovdiv in Bulgarien) eingenommen haben. Erwähnt wird

dabei ein Goten-Fürst namens Ostrogotha, der laut bisher bekannten

Quellen zu dieser Zeit gar nicht gelebt haben sollte. Ein weiteres

Fragment berichtet von Männern, die aus allen Teilen Griechenlands

zum strategisch wichtigen Thermopylen-Pass strömen um einen

weiteren «Barbaren»-Angriff abzuwehren. In der Ansprache an die

Truppen zieht ein römischer Beamter explizit Parallelen zur legendären

Schlacht bei den Thermopylen um 480 vor Christus zwischen Griechen

und Persern.

Der Neufund, der nun publiziert wurde, liefert somit auch wertvolle

Hinweise auf die politischen Strukturen und die Geistesgeschichte

der damaligen Zeit, wie Gunther Martin sagt: «Der Text illustriert

das Verhältnis zwischen römischer Zentralmacht und der Provinzial-

bevölkerung, das Selbstverständnis der Griechen als Nation nach

Jahrhunderten römischer Herrschaft, aber auch die inneren

Strukturen der gotischen Kriegergesellschaft.»

Publikation:

Gunther Martin, Jana Grusková, „Dexippus Vindobonensis" (?) Ein neues

Handschriftenfragment zum sog. Herulereinfall der Jahre 267/268, WIENER

STUDIEN, Band 127/2014, 101 – 120, DOI:10.1553/wst127s101

Gunther Martin, Jana Grusková, "Scythica Vindobonensia" by Dexippus(?):

New Fragments on Decius' Gothic Wars, Greek, Roman, and Byzantine Studies

Vol 54, No 4 (2014), S. 728 - 754

Quelle: http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/zwischen-den-zeilen-gelesen-32450/

Eisenbahn

von Pompeius_Magnus am 21.01.2015 20:10...die Spurbreite der europäischen und amerikanischen Eisenbahnschienen

angeblich auf der Breite der Achsen von römischen Streitwagen basiert?

Zwei dicke Pferdehintern

Die Spurbreite entspricht den Spurrillen der Straßen im Römischen Reich,

so lautet jedenfalls eine unbestätigte Überlieferung. Um in die entferntesten

Gegenden ihres Imperiums zu gelangen, haben die Römer ihre Wege so

gebaut, dass dort die Streitwagen reibungslos unterwegs sein konnten. Der

Abstand von deren Rädern entsprach wiederum der Breite zweier Pferdehinter-

teile. Für die Eisenbahn ist dann diese Spurbreite übernommen worden.

Unsichtbares sichtbar gemacht

von Pompeius_Magnus am 21.01.2015 11:08Verkohlte Papyrusrollen werden entziffert

Sie sehen aus wie verschrumpelte schwarze Bananen: Papyrusrollen,

die beim Ausbruch des Vesuvs vor fast 2000 Jahren verkokelt sind.

Wissenschaftler können nun mit einer neuen Methode in die wertvollen

Rollen hineinschauen - und das, ohne sie aufzurollen.

Forscher haben ein Verfahren gefunden, um verkohlte Papyrusrollen

aus der Region um Pompeji zu entziffern. Beim Ausbruch des Vesuvs

im Jahr 79 nach Christus wurde neben Pompeji auch die süditalienische

Stadt Herculaneum verschüttet. In der dortigen Bibliothek "Villa dei Papiri"

wurden vor etwa 260 Jahren Hunderte Papyrusrollen aus der Antike

entdeckt, wie die internationale Forschergruppe um Vito Mocella vom

Institut für Mikroelektronik und Mikrosysteme in Neapel in dem

Fachmagazin "Nature Communications" schreibt.

Verkohlt und nicht mehr lesbar. Diese Papyrusrolle ist ca. 16 cm lang.

Foto: D. Delattre, Bibliotheque de I'Institut de France/dpa

Da die verkohlten Funde extrem empfindlich sind, könnten sie nicht

aufgerollt werden, ohne kaputtzugehen. Deshalb wandten die

Wissenschaftler jetzt eine noch relativ neue Röntgentechnik an,

um Buchstaben zu entziffern, ohne eine Rolle öffnen zu müssen.

In Zukunft könnten so Texte teilweise gelesen und somit das Wissen

über die altgriechische Literatur und Philosophie gefördert werden,

hieß es in dem Artikel.

Foto: E. Brun/dpa

Schriften aus der Zeit Epikurs

In der Bibliothek, die Julius Caesars Schwiegervater gehört haben soll,

wurden zahlreiche Schriften aus der Zeit des griechischen Philosophen

Epikur gefunden. In der Antike wurde Papyrus mit Tinte auf Kohlebasis

beschrieben, deren Dichte sich nicht viel von dem verkohlten Papier

unterschied, heißt es in dem Fachartikel. Deshalb sei es bisher fast

unmöglich gewesen, mit Röntgenmethoden die Tinte von Papyrus zu

unterscheiden.

Mit der jetzt angewandten Methode, der ein sogenanntes Phasenkontrast-

Verfahren zugrunde liegt, würden unterschiedliche Schichten innerhalb

der Rolle besser erkennbar, schreiben die Forscher. Dieses Verfahren

nutzt die Brechung der Röntgenstrahlen beim Durchtritt durch ein

Objekt und nicht - wie beim herkömmlichen Röntgen - die Abschwächung

(Absorption). Allerdings seien viele Schriften so komplex gerollt, dass

nur einige Buchstaben erkennbar seien, schreiben die Forscher. Zudem

sei die Struktur von Papyrus nicht ebenmäßig, was das Lesen weiter

erschwere.

Quelle: ntv.de, abe/dpa

Antworten

Antworten