2000 Jahre altes Römerlager in Olfen entdeckt

[ Nach unten | Zum letzten Beitrag | Thema abonnieren | Neueste Beiträge zuerst ]

2000 Jahre altes Römerlager in Olfen entdeckt

von Siano am 28.10.2011 20:49Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) haben

im Kreis Coesfeld bei Olfen ein über fünf Hektar großes 2000 Jahre

altes römisches Militärlager entdeckt. Von diesem Lager aus

kontrollierten die Römer in der Zeit von 11 bis 7 vor Christus den

Flussübergang über die Lippe und damit eine der wichtigsten

logistischen Landmarken der römischen Eroberer.

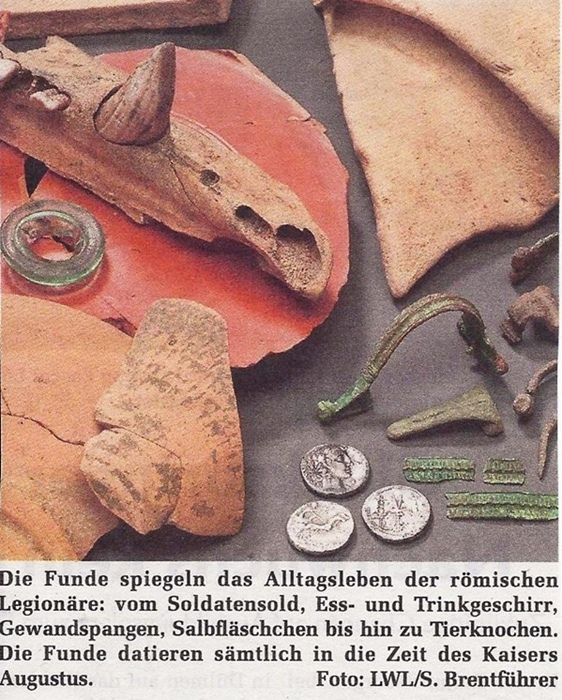

Die Archäologen fanden Keramik, Münzen, Gewandspangen, Ess-

und Trinkgeschirr, Salbfläschchen bis hin zu Tierknochen.

Es wurde ein Graben rund um das Lager sowie eine Holzmauer

nachgewiesen, die ca. 1000 Legionäre auf einer Fläche von sieben

Fußballfelder vor Angriffen schützen konnte. Das letzte Mal war im

Jahr 1968 ein fest ausgebautes, winterfestes Römerlager entdeckt

worden.

LWL-Direktor Dr. Wolfgang Kirsch erfreut: "Es ist der Sensationsfund

in Westfalen. Dieses Römerlager suchen die Archäologen seit mehr

als 100 Jahren. Es ist das fehlende Glied in der Kette römischer

Militärlager an der Lippe." LWL-Chefarchäologe Prof. Dr. Michael

Rind: "Olfen war für die Legionäre während der Drusus-Feldzüge

in Germanien strategisch von größter Bedeutung."

Die Suche nach dem Olfener Lager erinnerte an eine jahrzehntelange

Schnitzeljagd, die eigentlich am Ende des 19.Jahrhundert beginnt:

In der Lippe bei Olfen wurde schon um 1890 ein römischer

Militärhelm aus Bronze entdeckt. Dieser befindet sich heute im

LWL - Römermuseum in Haltern. Dieser erste Hinweis ließ

die Altertumswissenschaftler aufhorchen - denn sie suchten

Römerlager entlang der Lippe.

2011 endlich entdeckten ehrenamtliche Mitarbeiter der LWL -

Archäologie für Westfalen bei Suchgängen auf einem Acker

bei Olfen römische Keramikscherben und lösten damit ein

"Maßnahmen-Paket" der LWL-Archäologen aus. Luftbildarchä-

ologen der Ruhr-Universität Bochum machten Aufnahmen

des Geländes aus einigen hundert Metern Höhe, um anhand

von Veränderungen am Boden Hinweise auf eventuelle

Baustrukturen unter der Erde zu erhalten. Ein Suchschnitt

von 13 Metern Länge und 2,5 Metern Tiefe wurde angelegt.

Die Wissenschaftler forschten mit der sogenannten magnetischen

Prospektion nach Magnetfeldstörungen, die auf Bodeneingriffe

hindeuten können. Sondengänger, die mit den Fachleuten

zusammenarbeiteten, suchten im Auftrag der LWL - Archäologen

das Gelände nach Metallfunden ab.

Was als vager Verdacht begann, wurde im Laufe weniger Wochen

zur Gewissheit: Es handelte sich tatsächlich um ein römisches Militärlager.

Die Archäologen können den Spitzgraben, der die Anlage umgab, ebenso

nachweisen wie die Fundamentspuren einer Holz-Erde-Mauer. Einzel-

funde römischer Keramik, über 100 Münzen und Gewandspangen lassen

eine sehr genaue Datierung des Lagers in der Zeit des Kaisers Augustus

zu. Das Lager hatte eine Ausdehnung von ca. 230 mal 250 Metern. Es

ist damit im Vergleich zu anderen römischen Lippelagern eine kleinere

Anlage mit festen Baustrukturen.

Foto: Oktavian

Die Größe des Lagers, die Beschaffenheit der Holz-Erde-Mauer und

die Lage an der Lippe lassen die Wissenschaftler vermuten, dass

es sich um ein Versorgungslager handelt, also eine Anlage, in der

Nachschub bevorratet und gleichzeitig der Lippe-Übergang kontrolliert

wurde. Das Lager Olfen könnte als Etappenstation zu den ca. 20

Kilometer entfernten Militärlagern in Beckinghausen und Oberaden

gedient haben. Die Römer versorgten ihre Truppen hauptsächlich

über den Wasserweg. Hierzu mussten die Schiffe allerdings die

Lippe flussaufwärts getreidelt, das heißt vom Ufer aus von Menschen

oder Zugtieren gegen den Strom gezogen werden. Niedrigwasser

an der Lippefurt bei Olfen konnte eine Weiterfahrt für die Platt-

bodenschiffe unmöglich machen und somit eine Zwischenlagerung

der Waren nötig werden lassen. Maximal zwei Kohorten, ungefähr

1000 Legionäre, können in Olfen stationiert gewesen sein - bis das

Lager vermutlich nach rund vier Jahren aufgegeben wurde.

Foto: Oktavian

Nicht nur historisch, sondern auch archäologisch ist der Fund

vielversprechend: Denn nur in wenigen Fällen blieb das Gelände

eines Römerlagers von moderner Überbauung nahezu verschont.

"Das Denkmal dürfte daher seit über 2.000 Jahren weitgehend

ungestört im Boden liegen - eine absolute Seltenheit und aus

archäologischer Sicht absolut ideal. Unser wichtigstes Anliegen

ist es, dieses Denkmal zu schützen und für die Zukunft zu erhalten.

Und nicht es möglich schnell komplett zu ergraben."

Die Erforschung des Römerlagers werde wahrscheinlich einige

Jahrzehnte in Anspruch nehmen.

Quelle: Stadtanzeiger Dülmen

Siano

Antworten

Antworten